完全食のサイトでよく目にする「必須栄養素」。必須栄養素ってなんのこと?と疑問に思っている方も多いのでは無いでしょうか。

「必須栄養素」とは、人間が生きていくために必ず食事から取る必要がある栄養素のことで、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルと5つに分類されます。今回は、それぞれの栄養素について役割や多く含まれる食材などを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

必須栄養素とは

「必須栄養素」とは、人間が生きていくために必ず食事から取る必要がある栄養素のことです。実は、身体に必要な栄養素には2種類あります。

| 必須栄養素 | 体の中でつくることができない 必ず食事から摂る必要がある |

| 非必須栄養素 | 体内でつくられる 食事から摂らなくても問題ない |

必須栄養素がないと、身体に必要なエネルギーが行き届かず、免疫機能や代謝の低下など、身体が正常に働かない状態になってしまいます。必須栄養素は、五大栄養素とも呼ばれ、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルと5つに分類されます。

タンパク質

タンパク質は体内でアミノ酸に分解されて、様々な役割をもちます。

タンパク質の主な役割

- 細胞や臓器、筋肉の構成

- 筋肉、皮膚組織をつくり、修復にも関与

- エネルギー源

- 免疫系の構成要素

タンパク質は細胞・臓器や筋肉などの体を構成する栄養素。運動後にプロテインを飲むのは、細胞や筋肉に栄養を補給するためなのです。

その他、骨や皮膚などの組織の形成と修復に関与したり、エネルギー源としても利用されます。免疫系の構成要素でもあり、抗体や免疫細胞の一部として体を守る役割も。タンパク質が足りないと免疫力も低下しがちに。しっかり必要量摂るように意識しましょう。

卵からタンパク質をとることで、精神面の安定を図っている人も。

また手軽に摂れるプロテインや完全食ベースブレッドで、タンパク質の不足を改善できたと実感した方もいますよ。

一方で、タンパク質をとりすぎると、腎臓への負担を引き起こしたり、体重増加につながることも。

タンパク質は、体内にとりまれた後アミノ酸として蓄えられ、必要なときに使われる仕組み。しかし、タンパク質を摂りすぎてアミノ酸の貯蓄量が一定量を超えると脂肪にかわって蓄積してしまうのです。

成人が1日に必要なタンパク質は体重1kgあたり1〜2g。目安量を意識して、摂りすぎには注意しましょう。

主に含まれる食材

- 豆腐と大豆製品

- 肉類(鶏肉、牛肉、豚肉など)

- 魚や魚介類(サーモン、マグロ、エビなど)

- 卵

- 乳製品(ヨーグルト、チーズ、牛乳など)

- 穀物(クイノア、オーツ麦、全粒穀物など)

タンパク質は、お肉やお魚以外にも、穀物類にも多く含まれています。タンパク質が足りないと感じたら、白米ではなく玄米に変えるのもおすすめですよ。

脂質

脂質は、必須栄養素の中でも1gあたりのカロリーが最も高い栄養素(1gあたり9kcal)。エネルギー源となる一方、食べ過ぎるとエネルギー過多になりやすいため悪者扱いされることも多いですが、体にとって重要な役目がありますよ。

脂質の主な作用

- エネルギー供給

- 細胞膜の構成要素

- ホルモン合成・分泌

- 脂溶性栄養素の吸収

脂質はエネルギー源として重要で、他の栄養素と同様に体内の機能をサポートします。また細胞膜の主要な構成要素であり、細胞の構造を維持するために重要な栄養素です。

脂質はホルモンの合成と分泌に不可欠!例えば、性ホルモンやステロイドホルモンなどに多く含まれます。その他、脂溶性ビタミン(A、D、E、Kなど)の吸収を促す効果も!

しかし質の悪い脂質を取りすぎると、エネルギー過多で肥満の原因になったり、肥満から脂質異常症や動脈硬化になるリスクも高くなります。バランスの取れた食事でオメガ-3脂肪酸などの質の良い脂質を摂ることが重要ですよ。

健康に良い脂質を多く含む食材

- 青魚(サバ、さんまなど)

- ナッツ

- オリーブオイル

- エゴマ油

- アマニ油

アマニ脂をとって健康診断の結果が改善したかもとのポストも!

炭水化物

炭水化物は、脳や神経が働くためにとても重要な栄養素。他にもたくさんの体に良い作用があります。

- エネルギーの供給

- 脳機能・認知機能を保つ

- 血糖を正常に保つ

炭水化物は主要なエネルギー源であり、特に脳や神経系が正常に機能するのに必要。運動時にも筋肉をしっかり動かすためにも活躍します。

脳が正常に働くために必要不可欠なのが「ブドウ糖」。ブドウ糖とは、炭水化物が分解されたときにできる単糖のひとつ。脳はブドウ糖しかエネルギー源として使えないので、炭水化物をしっかり摂らないと、認知機能の低下や注意力散漫になることも。

また炭水化物は分解されて体内の血糖値を調節する役割を果たします。適切な血糖値の維持は体の正常な機能に役立ちます。

主な炭水化物源

- 穀物(米、パン、パスタ)

- とうもろこし

- 根菜類(じゃがいも、かぼちゃ)

- 果物

また炭水化物とは「糖質」と「食物繊維」の総称のこと。2012年頃から流行している糖質ダイエットの影響で、糖質=炭水化物と勘違いしている人も多いのではないでしょうか。実は炭水化物の中には糖質の他に、食物繊維も含まれています。なので、安易に「炭水化物は太る」とは言い切れないのです。

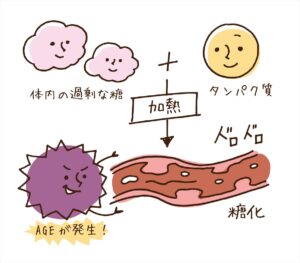

糖質

糖質は、消化されてエネルギー源となり、体が元気に動く素。「糖質」とは、炭水化物から食物繊維を除いたもの、と定められています。糖質は体内で吸収され、活動するためのエネルギー源となる栄養素で、よく知られているものに、でんぷん、糖アルコール(エリスリトール、キシリトールなど)、オリゴ糖などがあります。

ちなみに、「糖質」と似た言葉として「糖類」という栄養素も存在します。「糖類」とは、糖質のうち砂糖やブドウ糖などの単糖類・二糖類の総称です。

糖質の中でも特に注意するのはこの「糖類」。糖類は甘いお菓子に含まれることが多く、カロリー源となるだけではなく、食後の血糖値を急上昇させる作用が強いため、太る要因の一つ。摂りすぎには注意しましょう。

食物繊維

食物繊維は、食べても体内で吸収される量がごくわずかで、ほとんどエネルギー源になりません。食物繊維は、腸内にいる善玉菌のエサになるなど、腸内環境に関与する重要な栄養素。たくさん摂ることで、血糖値の上昇を抑えたり、便通がよくなるなど良い効果が得られますよ。

実際に野菜から食物繊維をとって便通改善した方が多くいましたよ。

ビタミン

体内の代謝に関わる栄養素のビタミン。以下の13種類あります。

| 脂溶性ビタミン | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK |

| 水溶性ビタミン | ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12、ビタミンC |

ビタミンは体内で様々な生化学的プロセスに参加し、健康維持に重要な役割を果たします。

- 免疫機能を強化する

- 細胞の成長を促す

- 酵素の働きを助ける

- 骨の健康に役立つ

ビタミンCやビタミンDなどのビタミンは免疫機能を強化し、感染症から身体を守る役割があります。

ビタミンAやビタミンDは細胞の成長と分化に不可欠。特に皮膚や視覚系に重要です。

ビタミンB群は多くのエネルギー代謝回路で活躍する栄養素。ビタミンを摂ると元気になると言われるのはビタミンB群が主に関与していますよ。特に酵素の働きを助けることでエネルギー生産や栄養素の代謝を促進してくれます。

ビタミンDはミネラルのカルシウムと一緒に骨の形成と維持に働きます。

ビタミンをしっかり摂るためににんじんやほうれん草を意識して摂っている方もいました。

ビタミン補給で、肌荒れが改善したとの嬉しい意見もありましたよ。

しかし摂りすぎも注意が必要!一部の脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は蓄積されやすく、摂りすぎると副作用を引き起こす可能性も。水溶性ビタミン(C、B群)は摂りすぎてもある程度は尿として排泄されるので、過剰摂取の心配はほとんどありませんよ。

ビタミンが豊富に含まれる食材

- ビタミンC:オレンジやグレープフルーツなどの柑橘果実

- ビタミンA・ビタミンK:ほうれん草やケール、にんじん

- ビタミンE:アーモンドなどのナッツ類

- ビタミンD:サーモン、まぐろ

- ビタミンK:納豆

- ビタミンB群:豚肉

ミネラル

ミネラルは微量ながら、骨、血液や体の細胞を構成する元素のこと。以下の14種類があります。

| カルシウム | リン | マグネシウム | 鉄 | ナトリウム | カリウム | 硫黄 |

| 亜鉛 | 銅 | マンガン | セレン | モリブデン | ヨウ素 | クロム |

ミネラルは体内で様々な生体機能を維持し、健康に不可欠な役割があります。

- 骨と歯の構成

- 神経伝達

- 酵素の働きを助ける

- 血液をつくる

カルシウム、リン、マグネシウムは骨や歯に多く含まれ、骨や歯を強く保つのに必要不可欠です。 ナトリウム、カリウム、マグネシウムは神経伝達や筋肉収縮に関与し、正常な神経機能を維持します。

また亜鉛、銅、セレンなどのミネラルは酵素の活性化や代謝反応に必要で、細胞の働きをサポート。鉄はヘモグロビンの構成成分であり、酸素を運搬する赤血球の形成に使われています。女性は月経があるので鉄分はより意識して摂りましょう。

ミネラル不足も含めて、栄養バランスを見直すことで、生理周期が整ったとのコメントも!

ただしミネラルも取りすぎには注意が必要です。例えば、鉄の過剰摂取は鉄中毒を引き起こす可能性があります。また、カルシウムやマグネシウムの過剰摂取も腎臓などに悪影響を及ぼすこともあるのでバランスが大切ですよ。

ミネラルが豊富に含まれる食品:

- カルシウム:牛乳や乳製品、貝類

- 鉄・亜鉛:赤身の肉(ヒレ肉など)

- マグネシウム・亜鉛:豆類、ナッツ類

- ヨウ素:海藻(わかめ、昆布など)

必須栄養素を全て満たす食品は「完全食」

今回紹介した5つの必須栄養素を全て満たす食品が実はあります。それは「完全栄養食(完全食)」です。 「完全食」とは、人が健康に過ごすために必要とする全ての栄養素「必須栄養素」をバランスよく含んだ食品のこと。手軽に栄養が摂れると人気で、誰もが知る大企業からスタートアップまで多くの企業からいろんな商品がでていますよ。

実際に食べている方を調査しました。

ご飯だけでは必須栄養素を全て摂りきれないので、完全食を活用している方も多いですよ。

栄養不足が解消できて満足のコメントも多数あります!栄養バランスのとれた献立を立てられない、手早く栄養を摂りたい方は完全食を活用するとよいでしょう。

まとめ

今回は、完全食でよく紹介される栄養「必須栄養素」について説明しました。必須栄養素は体内では作れず、必ず食事から摂る必要があります。

ただし必須だからと言って、やみくもにたくさん摂れば良いというわけではありません。摂りすぎは過剰症のデメリットもあるので、それぞれの栄養素をバランスよく摂取することが大切です。

必須栄養素をバランスよく摂るためには、献立をしっかり立てるのがベスト!献立を考える時間がない、手軽に栄養バランスを整えたい場合は、完全食を活用するのがおすすめ。

完全食は必須栄養素がバランスよく配合された食品です。1日1食でも良いので、完全食を取り入れることで乱れた栄養バランスを整え、日々の健康を管理していきましょう。